Soknopaiou Nesos Project

Missione archeologica dell'Università del Salento

Dime es-Seba

Esplorare il suo passato per preservarne il futuro

Dopo essere stata abbandonata dai suoi abitanti intorno alla metà del III secolo d.C. la piccola città di Soknopaiou Nesos iniziò ad essere sepolta dalle sabbie del deserto ed i suoi edifici cominciarono a crollare. La sabbia e i crolli dei tetti e dei piani più alti delle abitazioni sigillarono e protessero gli oggetti e le suppellettili che gli abitanti avevano lasciato dietro di sé. Il sito fu frequentato sporadicamente in epoca tardo-romana e bizantina, e gruppi di persone si stanziarono all’interno dell’area del tempio, come dimostrano gli oggetti rinvenuti nei recenti scavi dell’Università del Salento (Lecce).

La lontananza delle rovine dalle aree coltivate e abitate della regione ha consentito una loro ottima conservazione, ma non è stato un sufficiente deterrente per coloro che cercavano materiali da riutilizzare e antichità da vendere. Le bianche mura che racchiudono l’area templare svettano ancora verso il cielo per un’altezza di circa 15 metri e costituiscono un punto di riferimento sicuro per i viaggiatori nel deserto.

L’insediamento fu fondato nel III secolo a.C., all’inizio dell’epoca tolemaica, in un periodo in cui il Fayyum fu oggetto di una imponente opera di bonifica, compiuta durante il regno di Tolemeo II (282-246 a.C.). La bonifica consentì la massima estensione dei terreni coltivabili nel Fayyum, una delle regioni più fertili dell’Egitto. Centinaia di chilometri di canali artificiali furono scavati per drenare e portare acqua nel deserto che circondava l’oasi e numerosi nuovi insediamenti furono fondati per ospitare gli agricoltori e i nuovi proprietari. I nuovi campi vennero per lo più assegnati a militari e funzionari stranieri al servizio dei Tolemei, sovrani di origine macedone che ereditarono il regno alla morte di Alessandro Magno. Anche in epoca romana il Fayyum continuò ad essere una regione con un’alta percentuale di stranieri residenti o proprietari di terreni, tra i quali veterani e familiari dell’imperatore.

Soknopaiou Nesos (“L’isola del dio Soknopaios”) è il nome greco della città, fondata nel deserto come importante centro di culto e di commercio. Di qui, infatti, passavano le vie carovaniere che collegavano le oasi del deserto occidentale ad Alessandria e al Mediterraneo.

L’oasi del Fayyum si trova a circa 80 km nel deserto a sud-ovest del Cairo. La regione (1900 km2) è una vasta depressione naturale nel deserto libico, alimentata con acqua del Nilo da un canale naturale chiamato Bahr Yussuf. Durante il Medioevo famosa era la coltivazione della rosa del Fayyum, utilizzata in essenze profumate, mentre in epoca romana la regione era considerata il granaio d’Egitto e di Roma. Il grano veniva trasportato per via fluviale ad Alessandria e da qui a Roma. Oggi le colture più diffuse sono quella dell’olivo, della palma da dattero, del cotone, della canna da zucchero, della vite e di vari tipi di frutti e di ortaggi.

Un canale nel Fayyum

Il punto più basso della depressione è occupato da un lago oggi salato, il Birket Qarun, che in alcune epoche si estendeva sull’intera regione. Il livello attuale (le sue rive sono situate a 45 metri sotto il livello del mare) è regolato dalle chiuse situate ad El-Lahun, all’ingresso della depressione. Nel Medio Regno, e ancora di più in epoca greco-romana, la dimensione del lago si è ridotta e un’efficiente gestione idraulica ha consentito l’espansione dei terreni agricoli e della popolazione.

Il lago Qarun

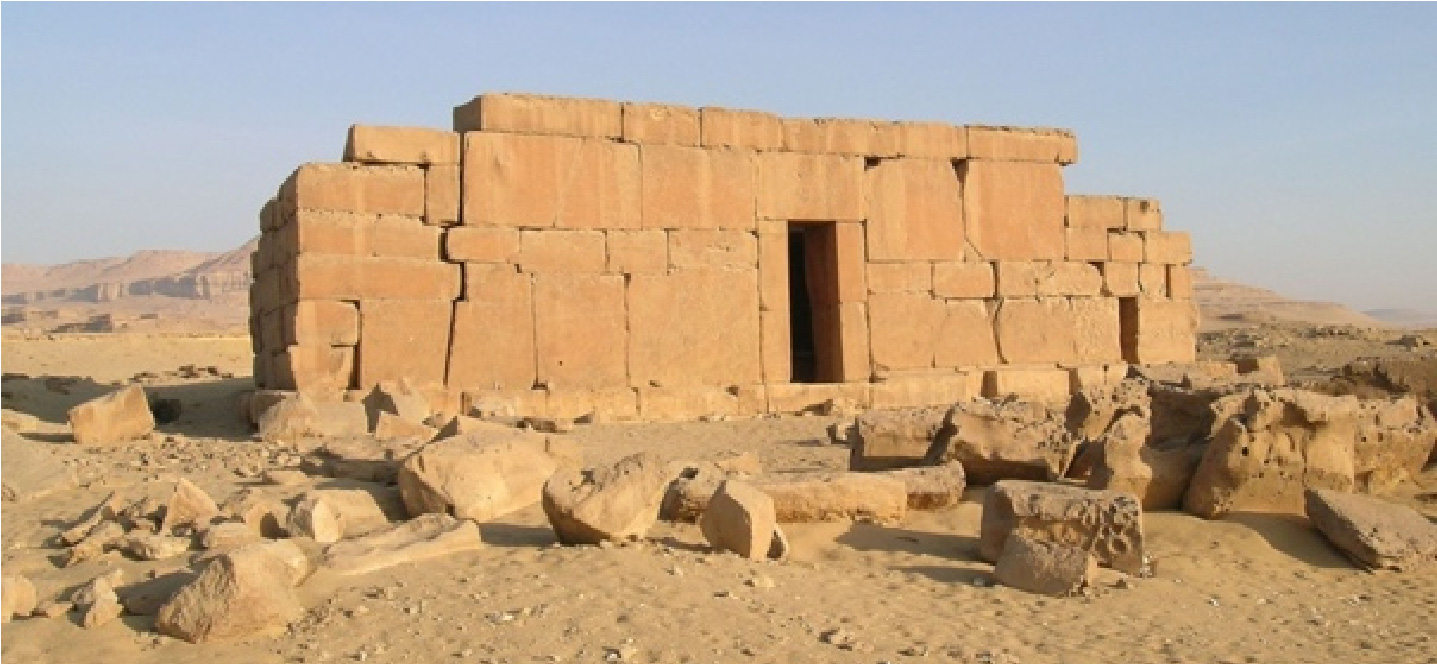

In Egitto si sono conservati pochissimi templi risalenti alla XII dinastia. Due di essi si trovano nel Fayyum, a Medinet Madi e a Qasr el-Sagha. Quest’ultimo si trova nel deserto a nord del lago Qarun, ai piedi dell’altopiano chiamato Gebel Qatrani, famoso per la presenza di giacimenti di basalto già noti nell’Antico Regno.

Qasr el-Sagha

A questo periodo risale quella che è probabilmente la più antica strada del mondo, costruita proprio per il trasporto dei blocchi dalle cave fino alla riva dell’antico lago. Il tempio di Qasr el-Sagha è stato costruito durante la tarda XII dinastia, ma la mancanza di iscrizioni e di raffigurazioni indica che l’edificio è rimasto incompiuto.

La strada delle cave

L’attuale riva settentrionale del lago è completamente desertica e, per questa ragione, qui si conservano e sono ben riconoscibili antichi insediamenti e necropoli databili a diversi periodi della storia egiziana. Questa zona è oggi sotto la protezione del Ministero dell’Ambiente ed è un parco naturalistico. Uno dei siti archeologici era famoso già nel XVII secolo per la sua imponenza e ricchezza di oggetti e documenti antichi: Dime es-Seba, ovvero “Dime dei leoni”.

Dime visto da nord est

Insediamento fondato nel III secolo a.C. (inizio dell’epoca tolemaica) fu poi abbandonata alla metà del III secolo d.C. (epoca romana) per motivi ancora non del tutto chiari probabilmente connessi ad una scarsa disponibilità d’acqua. Il nome antico in greco era Soknopaiou Nesos, “Isola del dio Soknopaios”. La città non si trovava su di un’isola del lago in epoca greco-romana; il nome potrebbe alludere al fatto che essa si trovava su un pianoro nel piatto deserto, oppure che il suo tempio era stato costruito su una collina considerata simbolicamente come la Collina primordiale sorta dall’Oceano primordiale, il Nun.

Dipinto di G.B. Belzoni, 1819

Giovanni Battista Belzoni, padovano di nascita, fu tra i primi viaggiatori moderni a visitare il sito e a ritrarlo in questo acquerello del 1819. Le case e gli edifici templari sembrano essere stati assai meglio conservati in altezza di oggi. Si notino la strada, che divide in due l’abitato, e le alte mura del recinto templare che dominano le rovine. Numerosi sono stati i visitatori e i cercatori di tesori e di papiri che hanno scavato tra queste rovine dopo Belzoni.

L’unico scavo archeologico scientifico del sito fu realizzato dall’Università del Michigan nell’inverno 1931-32. Furono indagati due quartieri di abitazioni che si erano succedute nel corso del tempo su diversi livelli stratigrafici per una decina di metri in profondità. Gli edifici che si vedono in superficie sono perciò solo gli ultimi in ordine cronologico ad essere stati costruiti (II-III secolo d.C.). Difficoltà economiche e logistiche (dovute le une e le altre alla non agevole posizione delle rovine) costrinsero l’équipe americana ad interrompere le indagini dopo soli tre mesi.

University of Michigan, 1920

(foto cortesia del Kelsey Museum, Ann Arbor)

Nel 2001 le ricerche archeologiche scientifiche sono riprese grazie all’Università del Salento (Lecce). Il Soknopaiou Nesos Project è un progetto di ricerca del Centro di Studi Papirologici in collaborazione con la cattedra di Egittologia incentrato sullo studio della città greco-romana di Soknopaiou Nesos. Il progetto comprende lo scavo archeologico del sito, iniziato nel 2003, lo studio delle migliaia di documenti in greco e demotico trovati nei secoli passati e nel corso dei nuovi scavi, la creazione di un archivio di immagini, documenti e pubblicazioni relativi ad esso. Il progetto è diretto da Paola Davoli, professore di Egittologia, ed è finanziato dall’Università del Salento, dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dal Cav. Luca Trombi, dal Centro di Studi Borgiani di Velletri e dagli amici del Soknopaiou Nesos Project. Il sostegno economico ricevuto dagli sponsor privati ha permesso di restaurare numerosi oggetti e di effettuare un survey sistematico dell’area intorno all’insediamento. Un importante contributo del Antiquities Endowment Fund dell’American Research Centre in Cairo ha consentito nel 2021 l’inizio di lavori di sistemazione e di restauro di alcune strutture dell’area templare.

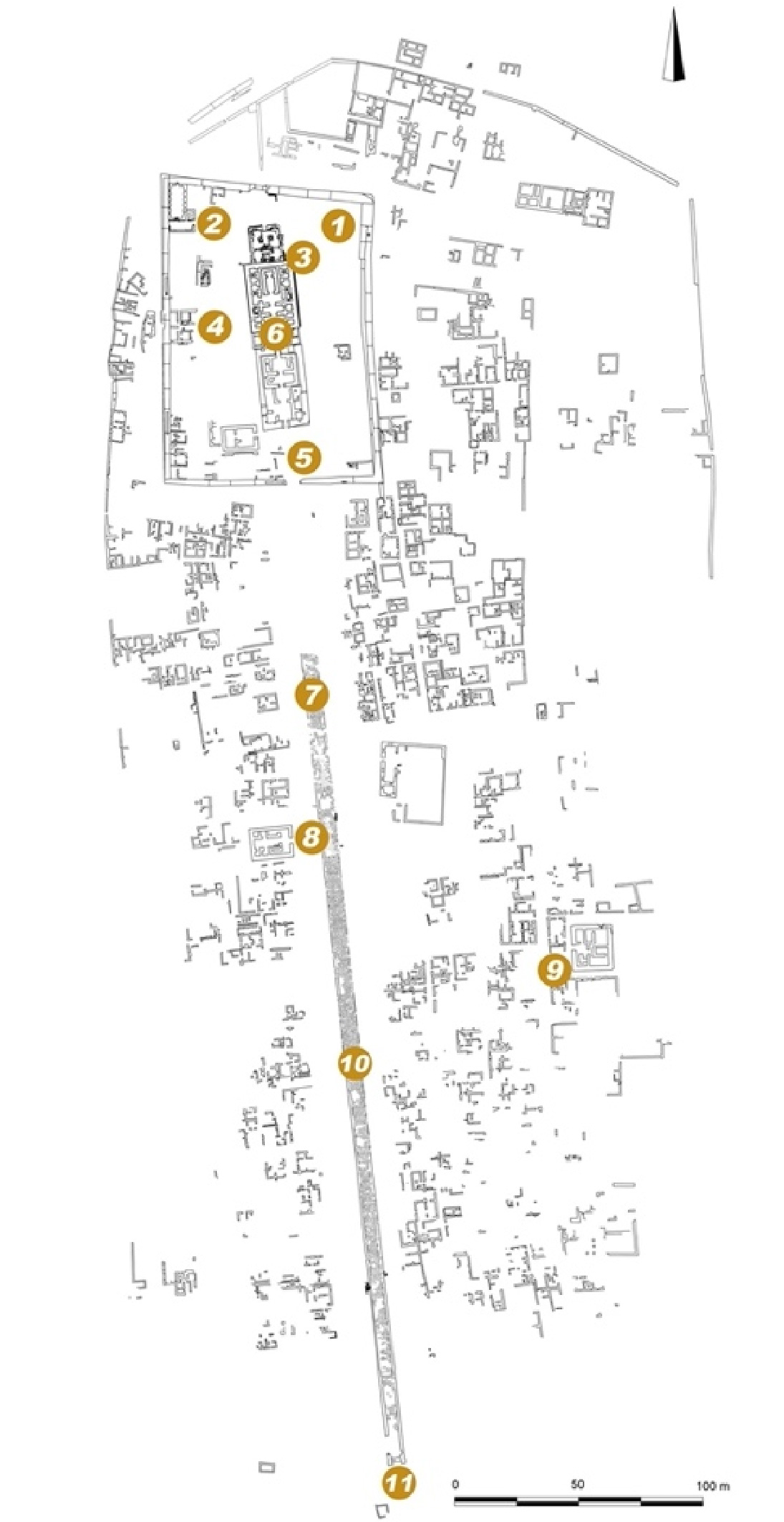

Le rovine si estendono su un’area di forma ovale lunga da nord a sud 660 metri e larga 350 metri. Tale area è rialzata rispetto al deserto circostante sia perché l’insediamento venne costruito su una collina sia a causa del continuo innalzarsi nell’antichità del piano di calpestio dovuto all’accumularsi di sabbia portata dal vento.

Su tutta la superficie si estende uno strato di frammenti di ceramica derivati dalla frantumazione di vasellame di uso quotidiano. Inoltre, si possono notare avvallamenti circolari ricolmi di sabbia pulita: si tratta di buche scavate in passato dai cercatori di antichità e di papiri. La cittadina è divisa in due parti da una strada pavimentata sopraelevata, il dromos , in origine lunga 400 metri e alta circa 3 m. Essa conduce al grande tempio del dio Soknopaios, racchiuso da un alto muro di cinta, che era costruito su una collina.

La strada infatti sale leggermente da sud verso nord. Essa è costituita da due muri in pietre, paralleli e ancora ben visibili, tra i quali è un riempimento di sabbia su cui è stata disposta la pavimentazione in lastre di calcare grigio locale. Due tunnel sotto la strada consentivano agli abitanti di passare da un quartiere all’altro, mentre alcune scale laterali ne consentivano l’accesso.

Vista dell’area templare da nord-est

Da qualche anno il sito è facilmente raggiungibile dal Cairo per mezzo di una nuova strada che congiunge la superstrada Cairo-Fayyum con la strada delle Oasi. L’ingresso al Parco Naturale del Nord Qarun Lake avviene da est: una strada asfaltata collega la superstrada delle Oasi all’estremità occidentale del lago e della regione, consentendo così di ammirare una delle aree desertiche più belle e interessanti d’Egitto, e di compiere il periplo completo del lago Qarun. Una pista battuta e ben segnata conduce i turisti all’estremità nord di Dime. Una piccola costruzione moderna ospita le guardie addette alla salvaguardia dell’area archeologica. Si raccomanda di parcheggiare le auto nei pressi della guardiola, al di fuori dell’area archeologica per evitare di danneggiare le rovine. La visita, dunque, procederà da nord verso sud, secondo un itinerario che attraverserà il tempio per poi giungere sulla via lastricata (dromos).

Itinerario guidato di visita al sito

Spot 1: il temenos (mappa)

Il tempio del dio Soknopaios è circondato da un alto muro di cinta costruito in mattoni crudi (temenos) e secondo una tecnica che ne ha consentito la sua parziale conservazione. Le mura, infatti, racchiudono un’area rettangolare di 124 x 88 metri circa, hanno un’altezza massima di circa 15 m e sono costruite in segmenti incastrati gli uni negli altri, in modo che il crollo di uno di essi non avrebbe provocato la caduta dell’intero muro. Tra le aree templari del Fayyum la meglio conservata è quella di Dime, poiché al suo interno sono ancora presenti, oltre ai templi, le case dei sacerdoti e altri edifici connessi (spot 2 e 4). Al centro dell’area è il tempio principale dedicato al culto del dio coccodrillo Soknopaios, alla dea Isis Nepherses e a Soknopiais. Il santuario è formato da due edifici costruiti con materiali diversi e in due momenti successivi. Il più antico e anche più piccolo (spot 5) venne costruito probabilmente all’inizio dell’epoca tolemaica (III secolo a.C.) come tempio a sé stante. Successivamente il tempio venne ampliato con la costruzione del secondo edificio in blocchi di calcare giallo (spot 6). Tra i due edifici è un cortile pavimentato in cui sono due strutture di servizio in mattoni crudi. Per seguire una visita corretta secondo l’itinerario degli antichi sacerdoti si deve procedere da sud verso nord e attraversare tutte le porte disposte sull’asse longitudinale del santuario.

Spot 2: edificio di culto (mappa)

La struttura è composta da tre stanze e da una scala parzialmente visibili, in mattoni crudi. I muri della stanza più grande sono conservati fino ad un’altezza di 8 metri. La stanza è caratterizzata dalla presenza di 15 nicchie lungo i lati, intonacate con malta di gesso bianca. Sul lato est sono ancora parzialmente conservate 5 finestre “a bocca di lupo”, in corrispondenza delle nicchie.

Le nicchie erano decorate con elementi architettonici in calcare che andavano a comporre delle piccole cappelle. Vi erano poi dei blocchi in pietra appoggiati sul pavimento che costituivano delle panche e una fila di rocchi di colonna riutilizzati e incassati nel pavimento lungo l’asse centrale. La stanza era arredata con letti e sedie in legno muniti di cuscini e materassi, altari di varie fogge ed era decorata con ghirlande composte da fiori, campanelle, pigne e perle. Nella stanza sono stati rinvenuti frammenti di tavolette di legno stuccate e dipinte che appartenevano a quadri raffiguranti divinità in stile classico.

La seconda stanza dell’edificio è di dimensioni minori e, a differenza della precedente, si sviluppa lungo l’asse est-ovest. Della porta di accesso resta solo la soglia; ai muri perimetrali è appoggiata una panca in blocchi di pietra larga 40 cm.

All’interno della stanza sono stati rinvenuti frammenti di papiri greci e di una decorazione in stucco dorato raffigurante il dio Sobek ed una figura femminile offerente. Di particolare importanza è poi il ritrovamento di una piccola statua in basalto raffigurante Afrodite. La presenza delle panche in questa stanza, dei cuscini e dei letti nella stanza principale, insieme con materiali connessi con il culto, suggeriscono che l’edificio venisse utilizzato dai sacerdoti del tempio per riunioni rituali.

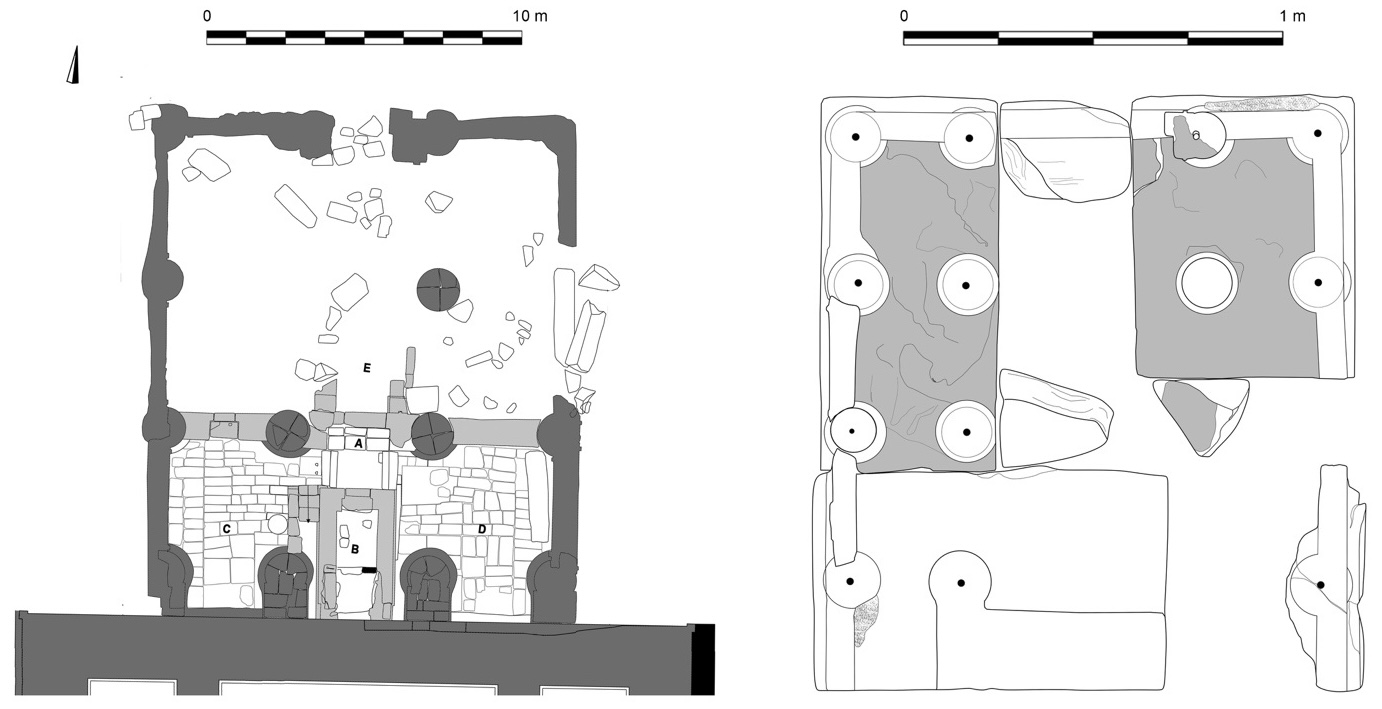

Spot 3: il contra-temple (mappa)

L’edificio, costruito nel corso del I secolo d.C. con blocchi di calcare giallo, è collocato alle spalle del tempio di Soknopaios e sullo stesso asse longitudinale. La sua forma richiama quella di un chiosco con l’aggiunta del tetto e di colonne all’interno dello spazio. Sebbene oggi sia conservato per un’altezza di 2 metri, sono riconoscibili i restauri e le modifiche al progetto originale che hanno coinvolto l’edificio nel II secolo d.C., una fase di grande rinnovamento in tutto il santuario. L’edificio aveva una larga sala d’accesso con due colonne; la metà meridionale invece era suddivisa in 3 stanze. Nell’ambiente centrale vi era una cappella in calcare e basalto di cui è stato possibile realizzare una ricostruzione 3D. L’accesso al contra-temple era consentito ai fedeli che potevano rivolgere direttamente al dio le proprie preghiere.

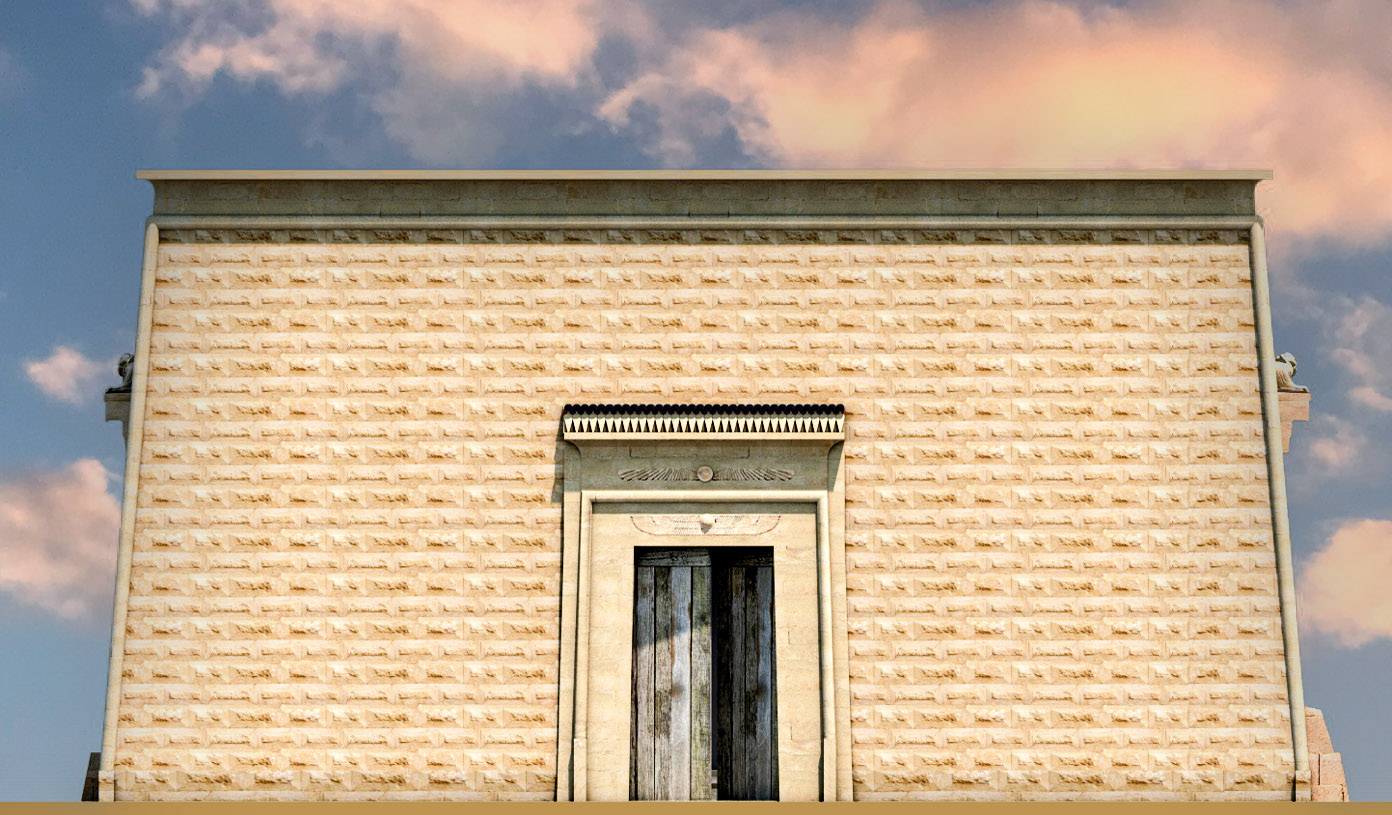

Ricostruzione virtuale del contra-temple

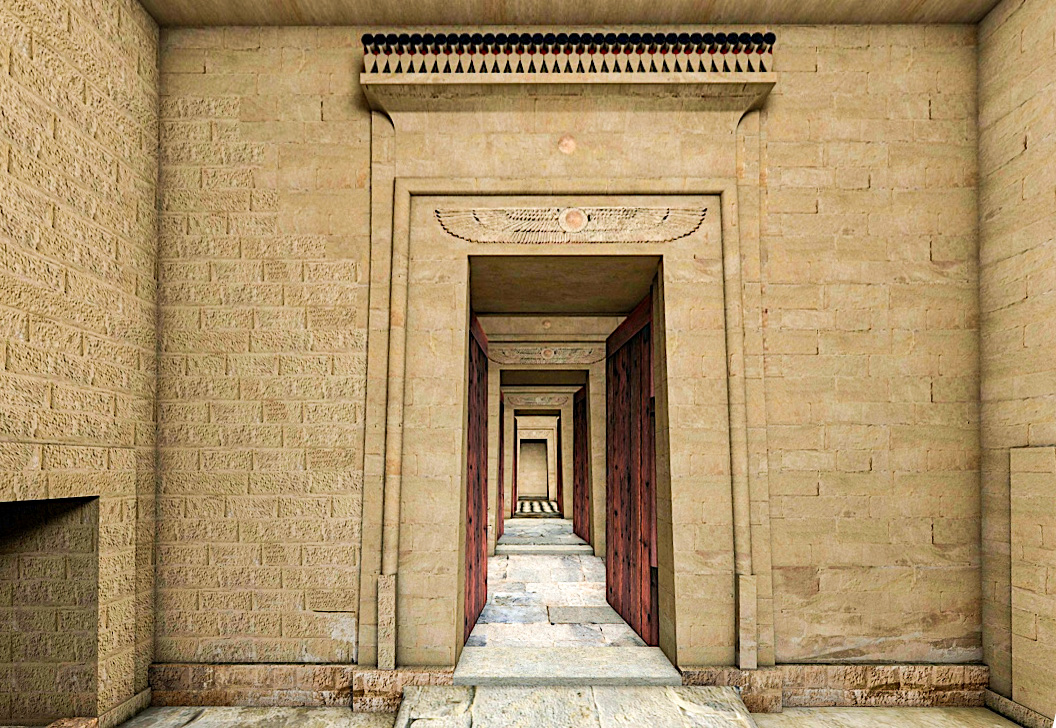

Ricostruzione virtuale dell'interno

All’interno del contra-temple è stato rinvenuto un modellino architettonico tridimensionale dell’edificio. Il modellino, in calcare, riproduce fedelmente il tempio in scala 1:12 ed è costituito di numerose parti, dalla base al soffitto. Sono presenti i muri di intercolumnio perimetrali, le colonne, collegate alle basi con tenoni di legno, con capitelli compositi formati da tre ordini di fiori sovrapposti. Il modellino deve esser stato impiegato per la progettazione dell’edificio e come riferimento da cantiere. Il modellino è stato poi conservato all’interno dell’edificio, forse come dono votivo.

Pianta del contra-temple (sinistra) e del modellino (destra)

Spot 4: le case dei sacerdoti (mappa)

Lungo il perimetro interno del temenos vi erano numerose abitazioni per sacerdoti e personale del tempio. I loro resti sono ben visibili lungo il lato ovest.

Spot 5: il tempio di Soknopaios (mappa)

L’ingresso principale del più antico tempio dedicato al dio Soknopaios è rivolto a sud. Il portale era costruito con blocchi di calcare, oggi solo in parte conservati. Attraversata la prima porta, ci si trova di fronte ad una serie di ambienti parzialmente ingombri dai detriti del soffitto e delle pareti. In origine il tempio era rivestito con uno spesso strato di intonaco dipinto, di cui restano solo parti all’interno di alcune stanze. L’edificio era dotato di una scala che portava ad un piano superiore e probabilmente al terrazzo sul tetto. L’ultima sala era la cella in cui era conservata la statua del dio. Il tempio è datato all’epoca tolemaica (III sec. a.C.) e fu trasformato in epoca romana in una sorta di ingresso monumentale per il nuovo tempio (spot 6), costruito sul retro, per mezzo di una porta ricavata sulla parete di fondo.

Spot 6: il tempio (mappa)

Il tempio in blocchi di calcare giallo venne costruito per ampliare il santuario più antico tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C. I sovrani costruttori, di cui ancora non conosciamo i nomi, sono rappresentati in un bassorilievo rinvenuto nel 2007 e oggi custodito nei magazzini del Supreme Council of Antiquities. La decorazione delle pareti del tempio è rimasta incompiuta.

Bassorilievo con immagini di sovrani (oggi rimosso)

Il nuovo santuario (19,40 x 25 m) è stato parzialmente demolito in epoca tardo-antica e bizantina per ricavare blocchi per la costruzione di nuovi edifici. Quanto si conserva consente comunque una sua ricostruzione virtuale. Esso aveva due ingressi, quello principale da sud e uno secondario da ovest; si articolava su almeno due piani, testimoniati dalla presenza di due scale a pilastro centrale. Vi sono inoltre cripte sotterranee, rinvenute nel 2007 purtroppo già svuotate in passato da scavatori clandestini, e cappelle secondarie. La prima sala centrale è chiamata in egiziano wesekhet; una breve rampa conduce alla sala delle offerte, in cui il sovrano e i sacerdoti deponevano su altari le offerte agli dei. Segue il vestibolo che precede il naos , ovvero la cella in cui era custodita la statua del dio. Questo santuario è stato portato alla luce e studiato per la prima volta dalla nostra missione.

Lato ovest del tempio

Le indagini archeologiche effettuate negli ultimi anni hanno portato alla luce l’intera struttura templare. Chiari sono risultati anche i numerosi restauri che essa subì a causa di una forte erosione alla base delle murature esterne. Infatti sui due lati lunghi furono costruiti due paramenti esterni di diversa fattura e materiale che coprivano le parti erose e danneggiate. Inoltre, nel II sec. d.C. fu costruito lungo i lati esterni un pavimento in lastre di calcare grigio, perfettamente conservato solo ad ovest del tempio.

Al contrario sul lato orientale il pavimento è stato completamente asportato durante le fasi di smantellamento del tempio.

Lato est del tempio

Di seguito, alcune viste della ricostruzione virtuale del tempio di Soknopaios effettuata su basi scientifiche e su quanto si conserva dell’edificio. Il tempio completamente conservato di Qasr Qarun nel Fayyum è stato preso a modello essendo molto simile nello stile, nella planimetria e nelle dimensioni a quanto rimane del tempio di Dime.

Spot 7: il dromos (mappa)

Dromos è un termine greco che designa la via processionale di un tempio. Si tratta di una struttura tipica dei templi egiziani, grazie alla quale essi in qualche modo si estendevano all’interno delle città. Su questa via monumentale si svolgevano le processioni durante le feste dedicate al dio, la cui statua (o una mummia, nel caso del coccodrillo sacro), veniva trasportata a spalla su una portantina dai sacerdoti. Durante queste feste la popolazione si accalcava ai bordi della strada e poteva “vedere” il dio. La via processionale era stata costruita in modo da essere sopraelevata di circa 3 m rispetto alle altre strade, in modo che le processioni fossero ben visibili anche a distanza. A Soknopaiou Nesos vi erano molte feste durante l’anno, le più importanti delle quali erano le celebrazioni del compleanno di Soknopaios e di Isis Nepherses, della durata di 19 giorni ciascuna, e la Festa delle Rose che durava 13 giorni. Ai lati del dromos erano spesso collocate sfingi o statue di leoni, guardiani per eccellenza, stele e statue private dedicate alla divinità e anche alberi.

Spot 8: un tempio in mattoni crudi (mappa)

Nel corso dei rilevamenti effettuati dalla Missione per la realizzazione della planimetria delle strutture visibili in superficie sul sito, è stato riconosciuto un nuovo tempio costruito con mattoni crudi. Purtroppo, l’edificio è in cattivo stato di conservazione, ma la sua planimetria non lascia dubbi sul suo originale utilizzo come santuario.

Dai papiri sappiamo che molte erano le divinità adorate a Soknopaiou Nesos, come Isis Esenchebis, Isis Nefremmis, Isis Sonona, Harpocrates, Harpsenesis, Pakysis, Premarres, Suchos e Thoth-Hermes. Nessun elemento conservato in superficie indica a quale di queste divinità fosse dedicato questo piccolo santuario. Solo un futuro scavo potrà portare nuovi dati.

Spot 9: le case (mappa)

A est e ad ovest del dromos si estendono i quartieri abitativi. Gli edifici che si vedono ora in superficie risalgono all’epoca romana e sono organizzati in isolati che si dispongono lungo vie parallele e ortogonali al dromos . L’edificio, costruito con mattoni crudi di colore grigio chiaro che spicca nell’area a est del dromos , era una ricca abitazione portata alla luce durante gli scavi della Università del Michigan nel 1932. È ancora ben conservata, anche se negli ultimi anni sono stati asportati i legni che decoravano le pareti della stanza d’ingresso e molti danni sono stati arrecati a muri e pavimenti alla ricerca di tesori. La casa si articolava su più piani, di cui ora sono visitabili il piano terreno e quello semi-interrato, con un sistema di magazzini comunicanti e coperti con volte a botte e a cupola.

Spot 10: piattaforma sul dromos (mappa)

Circa a metà del dromos si incontra una piattaforma leggermente più larga e più alta della pavimentazione. Essa è riconoscibile anche grazie ad un gradino e alla presenza di cinque rocchi di colonne che giacciono ai lati della via. Solitamente sulle vie processionali vi erano uno o più chioschi colonnati per la sosta della processione del dio. Questi pochi resti indicano probabilmente la presenza di un chiosco, le cui pareti e colonne sono state completamente rimosse.

Spot 11: scala di accesso al dromos (mappa)

Una scala monumentale dava accesso al dromos da sud. Oggi pochi sono i gradini conservati. Non è chiaro se e come il dromos proseguisse verso il lago o le necropoli. La popolazione di Soknopaiou Nesos si recava frequentemente al di là del lago per coltivare campi e procurarsi ogni genere di alimenti e oggetti. Tali viaggi avvenivano per lo più via lago ed è quindi logico che vi fosse una strada o un sentiero tracciato tra il lago e la città.

In diciotto stagioni di scavo la missione dell’Università del Salento ha rinvenuto, nonostante il pesante smantellamento del tempio e i ricorrenti scavi clandestini al suo interno, numerose statue, elementi architettonici, oggetti, documenti e monumenti di grande interesse scientifico. Il loro studio contribuisce in maniera notevole alla comprensione dello svolgimento dei rituali religiosi e degli usi quotidiani degli abitanti di Soknopaiou Nesos.

Testa di un sovrano tolemaico

Stele con raffigurazione del dio Soknopaios con teste di falco e di coccodrillo ai lati del volto umano. Iscrizione dedicatoria in greco (epoca romana)

Scultura di leone che decorava una grondaia del tempio

Elementi decorativi di una nicchia dell’edificio di culto (spot 2)

Altare circolare con quattro protomi leonine dallo stesso edificio di culto

Il Parco Nazionale del Lago Qarun

Dal 2019 Dime e il deserto a nord del lago Qarun sono parte di un Parco Naturale. Le antichità e le bellezze naturali della zona costituiscono dunque un prezioso patrimonio culturale da salvaguardare. Per questo si raccomanda che durante la visita al sito venga prestata particolare attenzione a non danneggiare le antichità e a non lasciare spazzatura. Si ricorda che salire e percorrere le rovine con auto, così come scavare o raccogliere oggetti è assolutamente illegale e punibile dalla Legge Egiziana.

Invitiamo i visitatori a tenere pulito il sito e il deserto circostante. È un patrimonio ereditato dall’Antichità che dobbiamo rispettare e tramandare per le future generazioni.

Prof. Paola Davoli

Professore Ordinario di Egittologia presso l’Università del Salento. Dirige il Soknopaiou Nesos Project ed è stata dal 2005 al 2021 Archaeological Director della Missione Archeologica del ISAW (New York University) ad Amheida (oasi di Dakhla), diretta da R.S. Bagnall. È autrice di 5 monografie e di numerosi articoli scientifici.

Prof. Mario Capasso †

Professore Emerito di Papirologia presso l’Università del Salento. Ha fondato il Centro di Studi Papirologici, e il Museo Papirologico; è stato Presidente della Associazione Italiana di Cultura Classica ed è stato co-direttore del Soknopaiou Nesos Project fino al 2022. Ha diretto 17 campagne di restauro dei papiri del Museo Egizio del Cairo e 3 campagne sui papiri dell’Università di Ain Shams (Il Cairo). È autore di tre manuali di Papirologia e di numerose monografie e articoli scientifici.

Ringraziamenti

La Missione Archeologica dell’Università del Salento (Lecce) desidera ringraziare tutte le istituzioni e le persone cha a vario titolo hanno sostenuto il Soknopaiou Nesos Project. In particolare, il Magnifico Rettore dell’Ateneo salentino, il Ministero Italiano per gli Affari Esteri, l’Istituto Italiano di Cultura al Cairo, la Andrew Mellon Foundation, il Prof. Roger S. Bagnall. Siamo inoltre profondamente riconoscenti al Supreme Council of Antiquities, a tutti i direttori generali e regionali che si sono susseguiti in queste importanti cariche, e a tutti gli ispettori che ogni anno contribuiscono ai lavori della Missione. Uno speciale ringraziamento va al cav. Luca Trombi, agli Amici del Soknopaiou Nesos Project, e al Centro Internazionale di Studi Borgiani di Velletri, presieduto dalla dr. Rigel Langella, senza il cui supporto molte attività non sarebbero state possibili. Si ringrazia inoltre il Kelsey Museum di Ann Arbor (Michigan), che ha gentilmente concesso il permesso per la pubblicazione di alcune fotografie.

Dal 2021 il Soknopaiou Nesos Project beneficia di un importante finanziamento da parte del Antiquities Endowment Fund dell’American Research Center in Cairo, che consente il restauro di alcuni edifici e la sistemazione dell’area archeologica per una migliore fruizione da parte dei visitatori. Questa guida è stata possibile grazie a questo finanziamento.

Gli operai della Missione Archeologica con i direttori

| Cronologia dell’Antico Egitto | Anni | Dinastie |

|---|---|---|

| Predinastico | 5800-3100 a.C. | |

| Epoca Tinita | 3100-2686 a.C. | I-II |

| Antico Regno | 2686-2181 a.C. | III-VI |

| Primo Periodo Intermedio | 2181-2055 a.C. | VII-X |

| Medio Regno | 2055-1725 a.C. | XI-XIII |

| Secondo Periodo Intermedio | 1750-1550 a.C. | XIV-XVII |

| Nuovo Regno | 1550-1069 a.C. | XVIII-XX |

| Terzo Periodo Intermedio | 1069-747 a.C. | XXI-XXIV |

| Epoca Tarda | 747-343 a.C. | XXV-XXX |

| Seconda dominazione Persiana | 343-332 a.C. | |

| Epoca Tolemaica | 332-31 a.C. | |

| Epoca Romana | 30 a.C.-305 d.C. | |

| Epoca Bizantina | 306-639 d.C. | |

| Conquista Araba | 639/641 d.C. |

Testi: Paola Davoli

Foto: Bruno Bazzani

Modelli 3D: Massimo Limoncelli

With a contribution from AEF-ARCE